※当ブログではアフィリエイト広告を利用しています

多分中学生の頃だったかと記憶してますが、友人から、

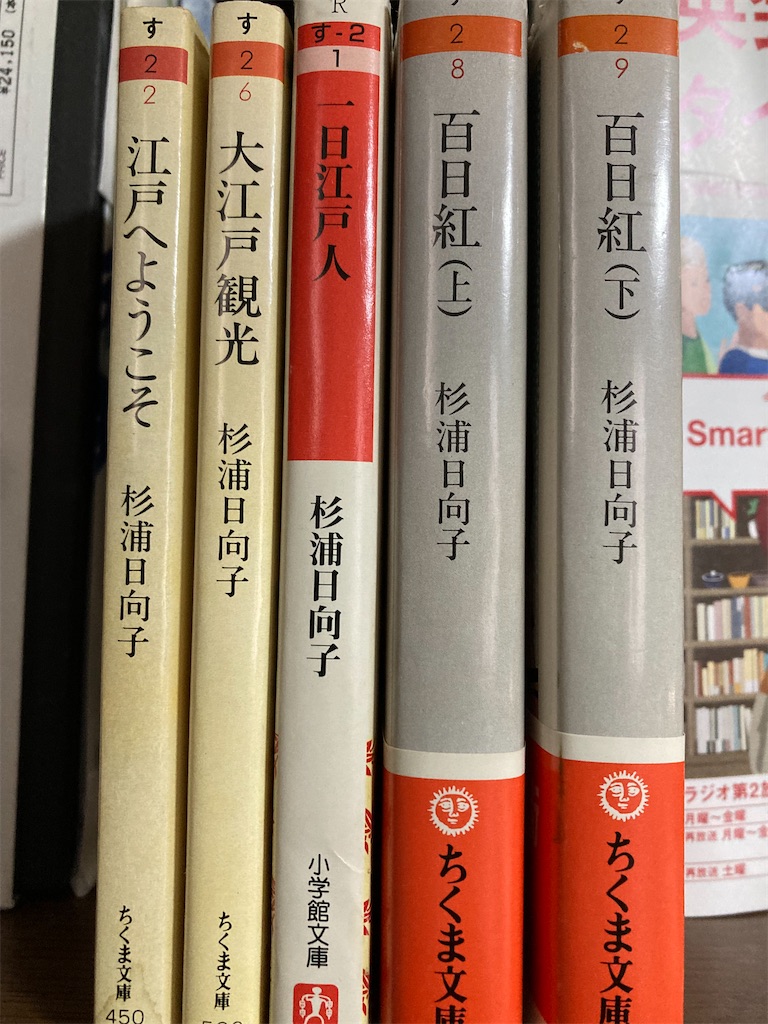

杉浦日向子さんの漫画の本を借りました。

当時はハードカバーの大型本だったと記憶しています。

(本が重かったので、それで覚えているのです。)

今にして思うと、かなり「おませ」だったと思うのですが、

それでも中学生なりに大変魅力的な内容だと感じました。

借りたのは

「百日紅」(さるすべり)上下巻。

文化文政期の江戸。

葛飾北斎、娘のお栄さん、絵師の栄泉、国直らが登場し、

江戸の暮らし、風俗、浮世絵の世界を描いています。

吉原の花魁とかも登場します。

好きなエピソードはたくさんあるのですが、そのひとつ。

小さな借家で絵を描いている北斎(実名は「鉄蔵」。作品の中で娘のお栄さんからは「鉄蔵」と呼び捨てにされています)とお栄さん。

錦絵草紙版元、本問屋の萬字堂の旦那さんが、

書き損じの作品の紙やらなにやらが部屋に散乱しているのを見かねて、

「たまには掃除をしたらいかがです?」

といったところ、

北斎は

「掃除するくらいなら引っ越すサ」

と言い返します。

実際、北斎は90歳の生涯に実に93回引っ越したそうですよ。

そういえば北斎は画家としての名前「雅号」も随分変えています。

「北斎」という雅号は有名ですね。

実は約30回あまりも雅号を改名しているそうです。

雅号を弟子に譲ることで収入の一手段としていたとの説もあります。

もし本当なら、なかなかなものです。

「絵がぶっちぎりでうまくなりたい。

そのために、なにがなんでも少しでも長生きする。」

絵に対する執念や一筋縄ではいかない、

杉浦日向子版「鉄蔵」に魅せられました。

その後、大人になってから再びムクムクと読みたくなったので、

文庫本になったものを何年か前に購入しました。

それ以来、繰り返されるわたしの「本の断捨離ムーブメント」にもかかわらず、

堂々と生き残ってきた本です。

それにしても杉浦さんは、

まるで「江戸の町と市井の人々を見てきたかのように描いているなあ」

と読むたびにいつも思わされます。

これは本書のみならず、彼女の書いた他の本を読むたびに思うところです。

杉浦日向子さんは、漫画家。

日本大学芸術学部中退後、江戸文化に魅かれ稲垣史生氏のもとで時代考証を学びます。その後江戸を題材とした漫画や本を多数執筆されました。

ところで、皆さんは手元に残す本と手放す本について、なにを基準にしてらっしゃいますか?

紙の本は収納スペースの都合もあり、なかなか悩ましいところですね。

昔、学生時代の友人の家にみんなで遊びに行ったときの話です。

(先程の友人とは別の方です。)

その友人とご両親は、3人とも大の本好き。

家訓のひとつに「いちど買った本は捨てない」というのがあるとのこと(驚!)。

友人、お父様、お母様はそれぞれ一部屋ずつご自分の部屋をお持ちでしたが、

そのどの部屋も

4面すべて、天井下から床までがすべてオーダーメードの本棚でした。

今思い出しても、心臓がバクバクする光景でしたよ。

ちょっとした図書館だったですね。

わたしは本来は「紙の本」が好きです。

それは、

表紙などのデザイン

紙質

手触り

紙の匂い

大体この辺りにこんな内容が書いてあったなあ、となんとなく記憶できるところ

などからです。

でも次第に

収納スペースの問題

本が重い(特にハードカバー。武器にもなりますね)

本によっては字が小さすぎる

などから

「電子書籍」

に順次移行中です。

ただやはり、

手に取って愛でたいので「紙の本で持っておきたい大好きな本」

というものと

「電子書籍になっていないので紙の本は手放せないなあ」

というものもあって試行錯誤はまだまだ続きそうです。

最初にお話した杉浦日向子さんの「百日紅」はわたしは断然紙で所有していたい本になります。

記事をお読よみくださり、ありがとうございます。 ビビりのためコメントは承認制となっています。 コメントいただいてから反映されるまで少々お時間を頂いていますが、ご理解くださいませ<m(__)m>