※当ブログではアフィリエイト広告を利用しています

ブログの記事を書くときに感じるモロモロの不安

わたしの場合、いまのところブログの記事を書くのは、主にこんなときです。

- 最近読んで良かった本の書評を書きたいと思った時。

- 興味のある催し物を開催中の美術館や博物館に出掛けてみたら、観れてホント良かったなあ、と思える作品や資料に出合えた時。

- かねて興味があったのだけれど、腰が重くてなかなか出掛けられずにいた場所に思い切って出かけてみた時。

- 大好きな文房具の企画展に行った時。

- 買ってみて実際に使ってみたら、超便利だったグッズを見つけた時。

こういったときに、ブログの記事を書くのは素直に「楽しい」と思っています。

でも、実際に、記事を書いて公開するまでには、思った以上に「工程」があって、「時間がかかります」よね。

特にわたしはビビりなので、同じ記事を何回も読み直しては手直しをするために、なおさらそう感じられます。

まず、誤字、脱字のチェックはもちろんしなければなりません(漢字の変換ミスもありますし、最近は手書きをする時間を少しでも作らないと、悲しいことに漢字をどんどん忘れていってしまいます)。

それから文章の流れが、不自然になっていないか、矛盾していないか。

そして何より貴重な時間をつかって記事を読んでくださる方に「伝わりやすい記事」だったと感じていただけるだろうか、とか・・。

記事を公開する前はもちろんのこと、公開してからもやっぱりどこかモヤモヤ思ってしまいます。

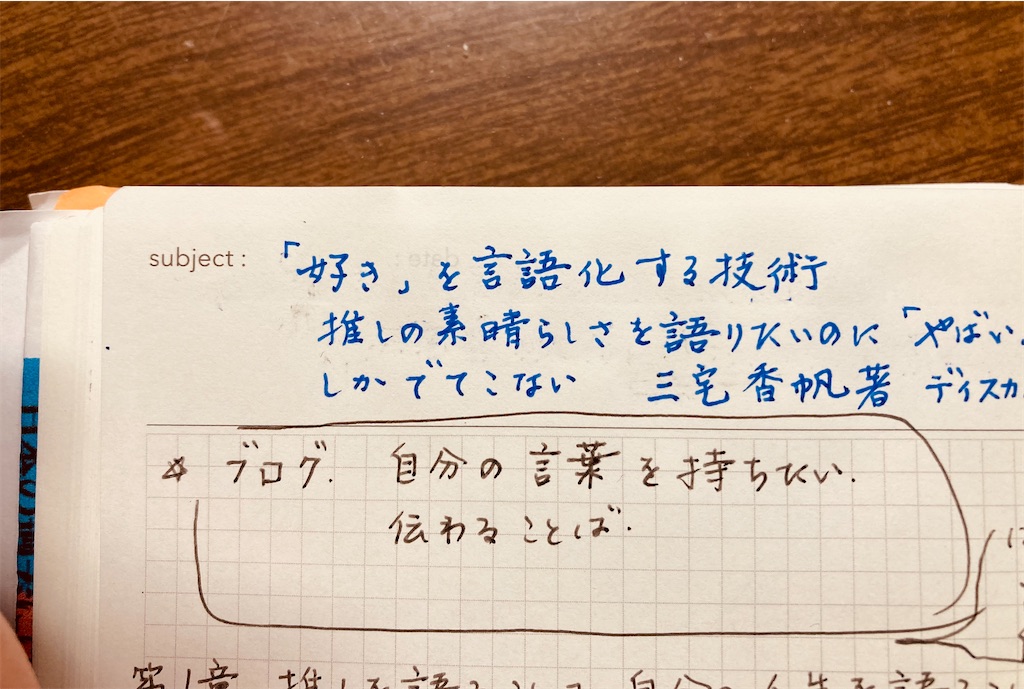

そこで、わたしは以前からずっと読みたいと思っていた本、

三宅香帆著

「好き」を言語化する技術 推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない

を読んでみました。

感想

1.本の内容はひとことで言うと、

誰かにおススメしたい対象(本、アイドル、モノなどなんでも)について、

せっかくなので「自分のオリジナルの感想」を、自分以外の誰かに「伝わるように工夫して」届けましょう、

といったものでした。

なので、順番は

- まず「自分のオリジナルの感想」を「言葉にしてみること」が最初です。

- その次にそれを届けたい人に伝わるように「言葉をいろいろ工夫して届ける」ようにするのです。

だから、「自分のオリジナルの感想を言葉で表現」する前に、そのことについて触れているネットなどの「他人の言葉を見ない」ことが大事になるのです。

これを最初に読んだとき、正直「あれ、そんなこと?」と思ってしまいました。

でも、よく考えたら、自分がちゃんと認識しているかどうかは別として、他人の言葉って知らず知らず自分の感想にまで影響を及ぼしてくる可能性があって、その影響は決して小さくはないんですよね。

わたしの場合ですが、たとえば美術館に出掛けて、そこで観たある絵に対して、自分としては「よくわからない絵だなあ」と思ったとします。

原因は、その絵を描いた方についてだったり、描かれた時代の歴史や背景などに対する自分の知識が足りないことがあるのかもしれません。

でも、美術評論家や、鑑定家のような権威のある専門家が、「この絵は○○な観点から、すばらしいものです」と評していたことを知ったとしたら、どうでしょう?

「この絵、全然わからない」って、ちょっと人に言いにくくならないでしょうか?

少なくともメンタルがヤワヤワな豆腐レベルのわたしは、きっと躊躇することと思います( ;∀;)

ひとの発した言葉の持つ影響力は、それに触れてみて、素晴らしい面もあるけれど、知らないうちに影響を受けているかもしれない、という点では、怖い面でもあるのですよね。

なので、「自分のオリジナルの感想」を大事にしたいと思うならば、「自分の感想」をちゃんと「言葉に変換」して記録してから、「他人の感想」を(そうしたい場合は)見てみましょう、というのは理にかなっているのだなあ、と気が付かせていただきました。

2.自分のオリジナルの感想を表現するのに、「言葉の語彙力」は必要ではない。

これも、読んだときは、正直「えっ、そうなの?」と思ってしまいました。

だって「言葉をよく知っていること」、「言葉が豊富であること」が、「表現力」だと思っていましたから。

では、三宅さんの仰る、自分の言葉をつくるために必要なことは何なのでしょうか。

下準備として、3つのプロセスを踏んだ「自分のメモをつくること」が挙げられています。

わたしもおすすめの本について書くときは、かならず自分の「読書ノート」を作ってから、それをベースにして記事を書いています(注 ここでは、おススメの対象の例として「本」を挙げています)。

今までは、どちらかというと「自分の感想」より、「本の内容をまとめること」に重きをおいていましたが、

本書を読んでからは、次の「3つのステップ」

①「(本の)どの部分に(ここを細かく具体的につかまえることが大切。細かければ細かいほど良い。)」

②「どのような感情を持った」のか、また「なぜそのように思った」のか

を中心に

③オリジナルの自分だけのメモ(ここでは読書ノート)

を作っていこうと思います。

その方が、その時の旬を伴った、わたしらしい記事が書きやすそうに思えたからです。

3.自分の感想を読者さんに「工夫して届ける」というときのお話として、ブロガーさんなど長めの文章を発信している方には本書「第5章 推しの素晴らしさを文章に書く」は特にお勧めです。

個人的な感想ですが、ブログを始められたばかりの方よりも、ある程度記事を書いている方には特にこの第5章の内容は、より響くのではないかしら、と、思います。

それは、きっと記事を書きながら、こういった自分なりの書き方で自分の想いが伝わっているかなあ、と皆さん少なからず試行錯誤しているはずだと思うからです。

わたしは、書評を書くときには読書ノートから「このことを書こう」と決めてから書き始めるのですが、記事を書いていくうちに結論が違うところに着地してしまうことがたまにあります。

「AはBである」、と書くつもりが、「AはCではないか」、となってしまうのです。

実際に記事を書いてみて、実は自分が本当に書きたかったことに初めて気が付くこともあるのですね。

なので、

記事の「タイトル」、「書きだし」部分の文章は「仮決め」して書き進め、記事をとりあえず書き終えてから最初に戻って「タイトル」と「書き出し」を修正していることもあったりします(*_*;(告白)。

本書第5章は、何より「修正することを前提に記事を書き終える」というところに、激しく同意致しました。

また具体的な修正方法も書いてあり、参考になります。

ご自分のやり方と比較してみるのもいいかもしれませんね。

第5章を読んで、文章を書くのは基本的には楽しいのですけれど、やっぱり工夫しないと人には届かないんだなあ、と改めて思いました。

4.最後に、「推しを語ること」は、そう思った「自分についても深堀りすること」なんだと気が付かせていただきました。

ベクトルが反対なのに、面白いですね。

本書目次

はじめに

第1章 推しを語ることは、自分の人生を語ること

第2章 押しを語る前の準備

第3章 推しの素晴らしさをしゃべる

第4章 推しの素晴らしさをSNSで発信する

第5章 推しの素晴らしさを文章に書く

第6章 推しの素晴らしさを書いた例文を読む

おまけ 推しの素晴らしさを語るためのQ&A

三宅 香帆(みやけ かほ)さんはこんな方です(Wikipediaより一部抜粋)

文芸評論家。京都市立芸術大学非常勤講師。

2024年「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」にて、第2回書店員が選ぶノンフィクション大賞2024」を受賞。

記事をお読よみくださり、ありがとうございます。 ビビりのためコメント表示は承認制となっています。 コメントいただいてから反映されるまで少々お時間を頂いていますが、ご理解くださいませ<m(__)m>